この記事のポイント

- ナスダックは新興・ハイテク企業が多く上場する米国の代表的市場で、時価総額でNYダウやS&P500と並ぶ規模を持つ。

- 指数は「ナスダック総合(全銘柄)」と「ナスダック100」があり、成長株中心で値動きが大きい。

- 投資は投資信託やETFで可能だが、景気や金利、技術革新の影響を受けやすくハイリスク・ハイリターン

「ナスダック」という言葉、ニュースでよく聞きますよね?

でも、「結局どんな市場なの?」「S&P500や他の指数と何が違うの?」と思っていませんか?

ナスダックは、世界中の革新的な企業が集まる株式市場として、今、世界中の投資家から大注目されています。

この記事では、ナスダックの基本から、市場を代表する2つの指数「ナスダック総合指数」と「ナスダック100指数」の違いまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

資産運用についてお悩みの方へ

資産運用には時間が必要です。

後から焦って始めるよりも、早めに相談して「今すべきこと」を知っておきませんか?

中立的な立場のIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)が、お客様のご状況やライフプランに合わせた資産運用をご支援します。まずはお気軽にご相談ください。

▼「まずは勉強から始めたい!」という方はこちら

①延べ70,000人(※)が参加!全国各地・オンラインで開催中

→ 資産運用セミナーに参加する(無料)

※2015年12月~2025年7月末までの実績

②メールで届いてすぐ学べる!無料お役立ち資料

「NISAハンドブック」を読む

「外国債券ハンドブック」を読む

「IFAとは?」資料を読む

※オンライン相談では、商品等の勧誘を行うことがあります。

あわせて読みたい

INDEX

ナスダック(NASDAQ)市場とは

米国のナスダックとは、全米証券業協会が管理・運営する1971年に開設された世界初の電子株式取引所です。

世界最大の新興企業向けの株式市場であり、時価総額でニューヨーク証券取引所(NYSE)と並ぶ規模を誇ります。ナスダックに上場している企業では、Microsoft社やApple社などが有名です。

日本に関連する会社では2019年にくら寿司株式会社の100%子会社であるKura Sushi USA,Incが上場し話題となりました。

ニューヨーク証券取引所(NYSE)との違い

ニューヨーク証券取引所は1792年に設立されました。現在取引所を運営するのは、インターコンチネンタル取引所という取引所運営会社です。ニューヨーク証券取引所は時価総額が世界最大であり、厳しい上場審査基準があることでもよく知られています。(※2024年9月時点)

ナスダックとの大きな違いは、上場している企業の種類です。ナスダックには、株式公開後の年数が浅い企業が多く、業界のパイオニアであったり、カルチャーアイコンともいえる企業も多数上場しています。

それと比べ、ニューヨーク証券取引所に上場している企業には、Walmart社やCoca-Cola社などの有名企業があります。日本に関連する会社では、トヨタ自動車やソニーグループなどが上場しています。

ナスダック指数とは

ナスダックの指数は2種類あります。詳しく説明していきましょう。

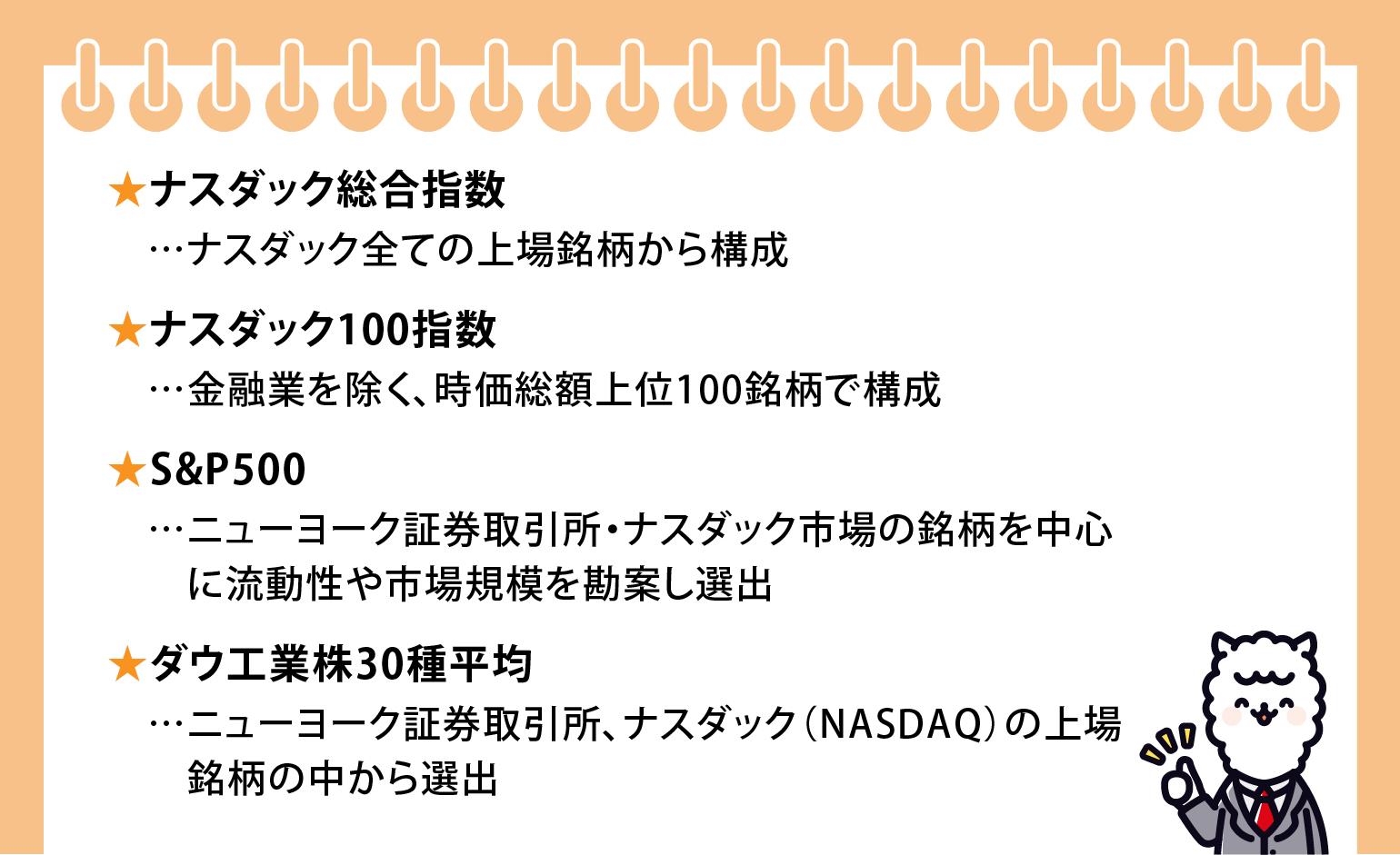

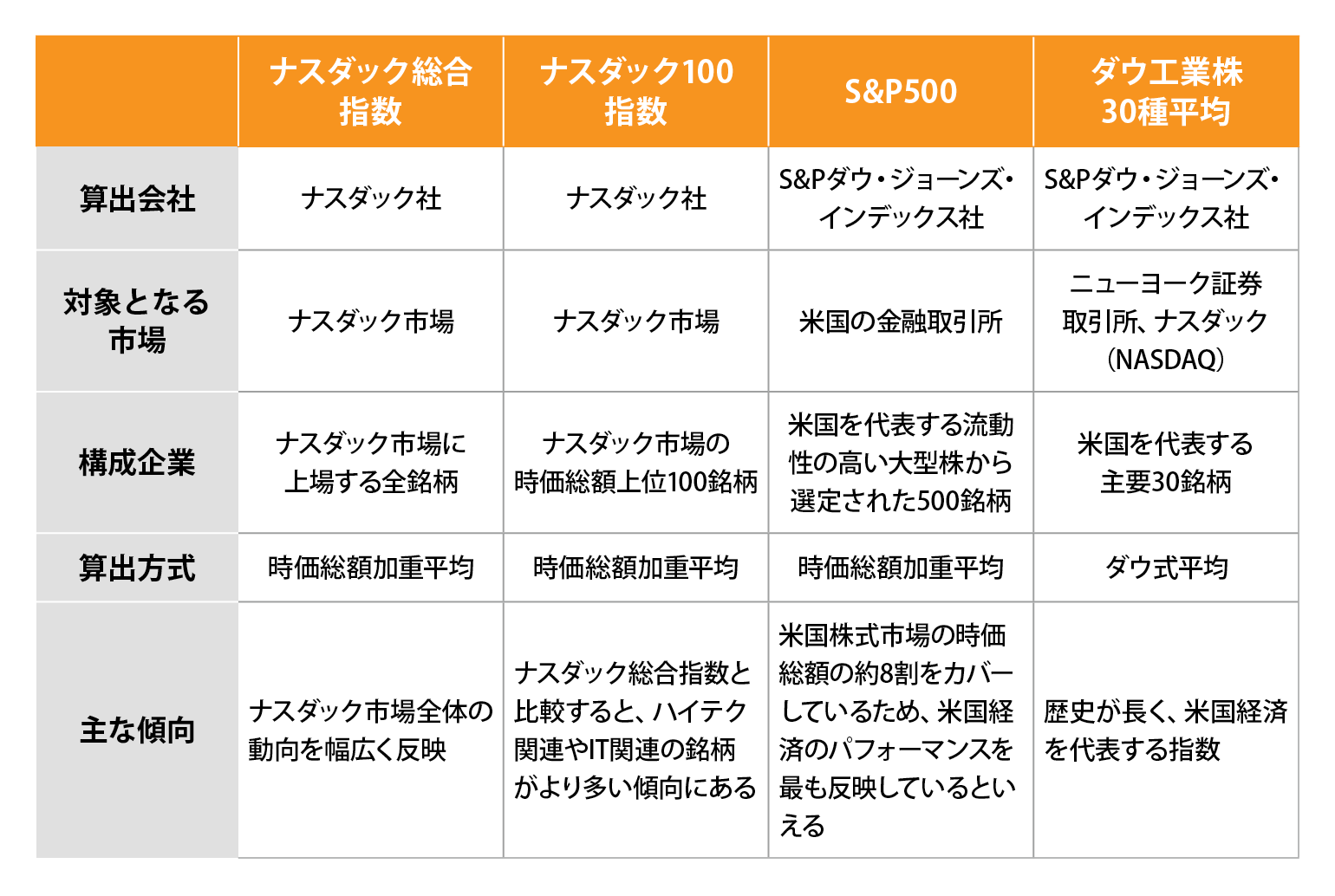

ナスダック総合指数

ナスダック市場に上場する約5,000社の全銘柄で構成されています。算出は1971年2月5日からで、当時の水準を100として時価総額加重方式で算出されています。2004年1月1日以前に他の米国市場に上場していないことが、構成銘柄の条件となります。

全ての銘柄で構成されているため、ナスダック市場全体の動向を幅広く反映しています。

ナスダック100指数

ナスダック100指数は、ナスダックに上場する企業の中で金融業を除いて、その中から時価総額の大きな上位100銘柄を抜き出して構成されています。構成銘柄は毎年12月に見直されており、常に最新の成長企業の動向を反映しています。

ナスダックの上位100銘柄には、IT企業を始めとした成長著しい企業が多数含まれているため、成長性の高いセクターの動向を反映しています。この100社でナスダック全市場の時価総額の7割を占めます。

▼4つの指数の詳しい内容をみてみよう!

対照表 株式会社Fan作成

ナスダック総合指数・ナスダック100指数とS&P500との違い

S&P500の組み入れ銘柄として採用されるには時価総額が82億ドル以上、浮動株(市場で売買されている株)の時価総額が41億ドル以上でなければならない、直近4半期連続で黒字を維持しているなど、複数の条件を満たす必要があります。

ナスダック(NASDAQ)にはキャピタルマーケット・グローバルマーケット・グローバルセレクトマーケットの3つの市場が存在します。3つの市場の上場要件はそれぞれ異なりますが、ニューヨーク証券取引所と比較するとハードルは相対的に低い傾向にあります。

ナスダック100指数の採用対象は、米国外の企業でも対象となります。

資本・時価総額・利益・キャッシュフローなどの基準のうちどれか一つを満たせば、赤字企業であっても採用対象となります。成長中の企業にありがちな、積極的な投資によって赤字を負っていたとしても採用となる可能性があるのです。

あわせて読みたい

ナスダックとダウとの違い

NYダウとは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のことで、こちらもS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出・公表している米国の株式市場の代表的な株価指数です。「工業株」とありますが、幅広い業種で構成されているのが特徴です。

NYダウの構成銘柄は、ニューヨーク証券取引所やナスダック(NASDAQ)に上場している米国企業の普通株式等30銘柄です。企業の成長性、投資家の関心度等を基準に業種のバランスに配慮し選定されています。

ナスダック総合指数、ナスダック100指数、S&P500は、時価総額加重平均方式で指数が計算されており、時価総額の大きさに合わせて銘柄ごとのウェイトが異なります。そのため、時価総額の大きな銘柄の値動きの影響を受けやすい傾向にあります。

NYダウは30銘柄の平均株価をベースに計算されているため、株価が高い銘柄の影響を受けやすいという傾向があります。

ナスダックの構成銘柄に投資するには?

ナスダック市場の構成銘柄に投資を検討している投資初心者の方へおすすめしたいのは、以下の3つの方法です。

- ナスダック総合指数、ナスダック100指数に連動する投資信託を買付する

- 国内ETF(上場投資信託)を購入する

- ナスダック総合指数、ナスダック100指数に連動する海外ETF(上場投資信託)を購入する

投資信託であれば、取引する金融機関にもよりますが、最低買付単位100円〜買付が可能です。また、積立投資も可能で複利の効果が期待できます。米国の株式が投資対象ですが、「日本円」で購入できます。

ETFは、投資にかかるコストが投資信託と比較して低い傾向にあります。また、リアルタイムでの取引が可能です。株式市場は刻一刻と変化します。大きく上昇しているタイミングで売却することができる点がメリットです。

しかし、金融商品を売却する際には注意が必要です。値下がりに動揺して売却した後、価格が元に戻ることもあります。

ETFは分配金が自動的に再投資されない点もおさえておきましょう。受け取った分配金をそのままにしていた場合、複利の効果が得られない点がデメリットです。

米国ハイテク株の可能性

ナスダック100指数はハイテク株の比率が相対的に高い

ハイテク株とは、最新のテクノロジーを持つ企業の株式を指します。IT、半導体、通信、バイオテクノロジーなど、様々な業種が含まれます。

ナスダック100指数は、現時点ではハイテク企業を中心に構成された株価指数といえるでしょう。

そのため、金利変動や金融規制といった金融市場全体を動かす要因よりも、技術革新や消費者のIT製品に対する需要といった、ハイテク業界特有の要因に大きく左右される傾向があります。

一方で、S&P500やNYダウなどの指数は、様々な業種の企業で構成されており、金融セクターも大きなウェイトを占めています。

金融業は、金利差で収益を上げるビジネスモデルのため、金利変動に非常に敏感です。また、金融規制の強化や緩和といった政策変更も、金融業の業績に大きな影響を与えるため、これらの指数は、ナスダック100指数とは異なる動きを示すことがあります。

マグニフィセント・セブン

ナスダック市場には多くのハイテク株が上場しています。群を抜くシェアと独創的な技術で知られている以下の7社は「マグニフィセント・セブン」と呼ばれ、圧倒的な存在感を生み出しています。2025年1月現在、この7社だけで日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の時価総額を上回る規模です。

- Amazon

- Apple

- Alphabet

- NVIDIA

- Tesla

- Microsoft

- Meta

参考 JPX 日本取引所グループ 基準時価総額・銘柄

参考 ナスダック ナスダック100指数の引用

ハイテク株は値動きが比較的荒く、その動向は常に注目を集めています。

技術革新が非常に早く、新しい製品やサービスが次々と登場します。このため、企業の業績は技術の優位性や市場への浸透度によって大きく左右され、株価もそれに連動して変動しやすくなります。

また、ハイテク業界は競争が非常に激しく、新たな競合企業が常に参入してきます。市場シェアの奪い合いが激化し、企業の業績が大きく変動する要因となります。

景気の影響を受けやすく、景気後退時には需要が減少し、企業の業績が悪化しやすい傾向があります。さらに、規制緩和などの政策変更は、ハイテク企業の業績に大きな影響を与えることがあるため、注意が必要です。

破壊的イノベーション

ハーバードビジネススクールのClayton M. Christensenの著書「イノベーションのジレンマ」において提唱した概念に「破壊的イノベーション」というものがあります。

技術革新や独創的なアイディアを用いて、既存のシェアを塗り替え、業界の構造を根底から覆すほどの革新的なイノベーションを起こすことを意味します。

顧客満足のために行う「持続的イノベーション」は、既存の製品や技術をブラッシュアップしていくという性質のものですが、この方法を追求しすぎることで、他社が革新的なイノベーションを起こした場合に、急激な業績の悪化を招いてしまうことがあります。

大企業は既存事業の安定的な収益確保を優先するため、リスクの高い破壊的技術への投資は、株主からのプレッシャーや内部の抵抗に直面しやすく、なかなか実行に移せないことが多い傾向があります。

一方、ナスダックに上場している企業は、比較的歴史の浅く、まだ規模が小さい企業も多く、既存のビジネスモデルに縛られていないため、破壊的技術への投資を機に急成長を遂げることが期待できます。

まとめ:米国株へ投資をしてみたい方は投資信託相談プラザのIFAへ

最後に、この記事のポイントをもう一度確認しましょう。

この記事のポイント

- ナスダックは新興・ハイテク企業が多く上場する米国の代表的市場で、時価総額でNYダウやS&P500と並ぶ規模を持つ。

- 指数は「ナスダック総合(全銘柄)」と「ナスダック100」があり、成長株中心で値動きが大きい。

- 投資は投資信託やETFで可能だが、景気や金利、技術革新の影響を受けやすくハイリスク・ハイリターン

米国株式への投資に興味を持った方は、ぜひ一度投資信託相談プラザのIFAにご相談ください。お客様のリスク許容度に応じた投資法をご提案させていただきます。

※オンライン相談では、商品等の勧誘を行うことがあります。

あわせて読みたい

商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

<投資信託の取引にかかるリスク>

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、申込手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

●主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

●主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組入れ債権の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

●主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

<投資信託の取引にかかる費用>

投資信託へのご投資には、所属金融商品取引業者等およびファンドごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等およびファンドごとに異なるため本書面では表示することができません。)

●お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用 「買付手数料」:所属金融商品取引業者等、ファンドによって異なります。

●保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用 「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。

●ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用 「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。

また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

<株式等のお取引にかかるリスク>

株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。

<株式等のお取引にかかる費用>

株式等へのご投資には、株式等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者および適用を受ける手数料コースごとに異なる割合の売買委託手数料)をご負担いただく場合があります。(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等および適用を受ける手数料コースごとに異なるため、こちらには表示できません。詳しくは弊社までお問い合わせください。)詳しくは所属金融商品取引業者等および適用を受ける手数料コースごとの上場有価証券等に関する説明書(契約締結前交付書面)でご確認ください。

<外国株式等の取引にかかるリスク>

外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

<外国株式等のお取引にかかる費用>

外国株式等の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等および適用を受ける手数料コースごとに異なる割合の売買委託手数料をご負担いただく場合があります。(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等および適用を受ける手数料コースごとに異なるため、こちらには表示できません。詳しくは弊社までお問い合わせください。)詳しくは所属金融商品取引業者等および適用を受ける手数料コースごとの上場有価証券等に関する説明書(契約締結前交付書面)でご確認ください。

このコラムの執筆者

道谷 昌弘

株式会社Fan IFA

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

AFP(日本FP協会認定) 大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。現在は富山を拠点に、全国各地のお客様に幅広くコンサルティングを行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。